Artículo

publicado el año 2001 en la revista “Crónica Numismática”:

Migue Ibáñez Artica (2001). Dos monedas “de

la tierra”: El Robo de trigo en Navarra y el Almud de café en Puerto Rico. Crónica Numismática 12

(nº132): 48-52.

El grano como

moneda.

Resulta curioso

observar cómo bajo el epígrafe de "moneda tradicional" se incluyen

aquellos objetos no monetiformes que se han utilizado en algunas culturas (y

que ocasionalmente aún se emplean en ciertos lugares) como moneda1.

Sin embargo, en un futuro inmediato, habrá que referirse con el término de

"tradicional" a la moneda convencional, es decir los billetes y

monedas metálicas hoy en curso,

engullidas progresivamente por los sofisticados sistemas de pago del

comercio electrónico, donde el dinero es solamente información (cifras y

códigos en sistema binario) contenida en las bases de datos de los ordenadores,

dinero que viaja a la velocidad de la luz por los circuitos de fibra óptica, y

puede dar seis veces la vuelta a la

Tierra en un segundo.

Volviendo a la

moneda "tradicional" o "primitiva", desde la más remota

antigüedad, los productos agrícolas y ganaderos han sido empleados como medio

de cambio y moneda en todos los rincones del planeta, siendo muy frecuentes los

ejemplos documentados que nos ilustran de la utilización de diferentes clases

de granos (trigo, arroz, cebada, avena, maíz, cacao...) como unidad monetaria.

Ya en el código

de Hamurabi (2123-2080 a.C.)

se especifica la obligatoriedad del pago en grano, en los casos de alquileres

de bueyes o campos de labor, mientras que el pago de otros servicios

profesionales prestados por cirujanos, veterinarios, artistas, fabricantes de

ladrillos o sastres, debía realizarse en plata. El mantenimiento de estos dos

tipos de "moneda": plata y cereal, con unas equivalencias

establecidas, favorecía a medio plazo la estabilidad del precio de la plata2.

Figura 1: Código de

Hammurabi.

En China el uso

del cereal como medio de cambio, fue desplazado por la utilización de monedas o

"premonedas" metálicas, si bien ocasionalmente, como ocurrió entre

los siglos I y V de nuestra Era, volvió a emplearse el grano como moneda. En

Indochina, la tasa más antigua se conocía como "dime du riz"

abonándose en arroz, y mientras los grandes pagos se hacían en oro o plata, los

pequeños, se realizaban en arroz o telas; también en Filipinas se usaba como

unidad monetaria el "manojo" de "palay", es decir el puñado

de arroz3. Tal vez una de las zonas donde más ha perdurado el uso

del cereal como moneda es la

India, donde llegaron a existir hasta hace poco tiempo

auténticos "Bancos de grano" en

los estados de Punjab y Bengala, encargados de guardar el cereal,

realizar préstamos con intereses de hasta el 60% anual, y otras operaciones

similares a las que realiza cualquier entidad crediticia.

Figura 2: Cupones de arroz

utilizados en China.

En la Edad Media, ante la

falta de moneda circulante, era frecuente el pago en ganado o en medidas de

cereal o vino, siendo numerosos los ejemplos de estas prácticas en el Viejo

Continente. En Alemania en el siglo octavo se fijaban pagos en grano, práctica

conservada hasta el siglo XV; igualmente en Dinamarca durante los siglos XIII y

XIV, los precios se establecían en cebada o centeno, y en Milán en el siglo

XIII, los pagos se realizaban en dinero o en grano. Durante la Revolución Francesa,

y ante la poca confianza en los nuevos billetes emitidos, la población volvió a

usar el cereal como moneda de cambio, práctica que llegó a ser reconocida por las autoridades, y así la Convención estableció

el pago de las tasas en "asignados" (billetes) y grano en partes

iguales.

El

"Robo" de trigo en Navarra.

En Navarra son

muy frecuentes los ejemplos de la utilización de grano como medio de pago, así

encontramos documentos del siglo XI, donde, por ejemplo, se vende un molino por la cantidad de 20

cahíces de cebada, 15 de trigo y diez "metros" de vino4, un huerto por un cahíz de trigo y otro de

cebada5, unas tierras por siete sueldos y medio y una yegua6,

o se compra una heredad por la cantidad de 15 cahices de trigo y 10 cocas de

vino7.

Los grandes

pagos se hacían en cahices, equivalentes a 112.5 litros, y donde

cabían unos 88 kilos de trigo. Para pagos más pequeños, se utilizaba el robo,

una medida de volumen de áridos típica de Navarra, con una capacidad de 28.13 litros, en los

que caben 22 kg

de trigo. Un robo equivale a un cuarto de cahíz o a 16 almudes.

Figura 3: Cacao y un robo de trigo (Museo Arqueológico

Nacional de Madrid).

Estas medidas

de capacidad están relacionadas con la medidas de superficie como la robada,

equivalente a unos 900

metros cuadrados (ocasionalmente en algunas poblaciones

de Navarra, este valor asciende hasta los 1200-1700 m2), o la

almutada que guarda la proporción de 1/16 robadas. Lo mismo ocurre con otras

unidades premétricas como la fanega y la fanegada8, de forma que en

origen, una robada era la superficie de terreno que se podía cultivar con las

semillas contenidas en un robo. Con el tiempo la productividad de los campos

aumentó con las innovaciones agrícolas, pero la capacidad de la unidad de

medida permaneció constante. De hecho, poblaciones cercanas pueden tener

patrones de medida diferentes, lo que tiene un origen en la diferente

productividad agrícola de un lugar a otro (se han identificado hasta 40 medidas

distintas para el almud), por lo que el estudio de las unidades de medida

premétricas resulta un campo de trabajo muy complejo. En la actualidad los

términos de "almutadas" y "robadas", como unidades de

superficie, siguen utilizándose por la administración pública de Navarra9.

Figura 4:

a.- El “Robo” de Navarra, es

un cajón de madera de base cuadrada de unos 40 cm. de lado, con una

altura de unos 25 cm.

(medida externa, a la que hay que descontar el espesor de las tablas de madera,

unos 25 mm.).

A los lados presenta unas asas para sujetarlo.

b.- Representación medieval

de una mujer transportando una medida de trigo.

Retornando a la

utilización como moneda del "robo",

las referencias en Navarra al pago de impuestos en robos o

"arrobos"10 de trigo, cebada o avena se remontan al siglo

X11, y son muy frecuentes en los siglos siguientes, especialmente en

las zonas rurales (pagos en cahíces, robos, cuartales y almutes de trigo,

cebada y avena)12, incluso se llegaban a realizar préstamos mixtos,

en cantidades de dinero y trigo13. Sin embargo, esta costumbre no es

sólo una antigua tradición medieval. La utilización del "robo de

trigo" como moneda de pago, es una práctica conservada en Navarra hasta

tiempos recientes.

En Zubiri14,

en 1850, cada uno de los alumnos de la escuela aportaba anualmente medio robo

de trigo y éste era el pago que recibía el maestro de la localidad15,

lo mismo ocurría en Milagro, donde cada alumno (de los 78 que en esos momentos

tenía la escuela) aportaba un robo de trigo. En Murchante, se le descontaba al

maestro medio robo de trigo cada día que faltaba a clase. En el siglo XIX era

práctica común en los pueblos de Navarra16 el pago del sueldo del

maestro en robos de trigo o más excepcionalmente de maíz, aportados por el

municipio o los padres de los alumnos. Las cantidades eran muy variables en

función del número de alumnos y de la riqueza agrícola del pueblo, oscilando

entre los 18 y 120 robos anuales. También se producía una fuerte discriminación

entre las escuelas masculinas y las femeninas, y mientras la escuela para niños

de Fitero, estaba dotada en 1850 con 120 robos de trigo anuales, la de niñas

tenía una asignación de sólo 24 robos. Otro tanto ocurría en Cabanillas donde

el maestro recibía un sueldo de 60 robos al año y la maestra 28, en Cáseda,

donde mientras el maestro cobraba en metálico un sueldo de 4000 reales al año,

la maestra recibía 120 robos de trigo anuales o en Murillo el Fruto, donde cada

niño aportaba un robo de trigo anual como pago al maestro, y las niñas sólo

medio robo para el salario de la maestra. En ocasiones los sueldos incluían

otros elementos, como era el caso del maestro de Olcoz, que en 1847 recibía un

sueldo anual de 72 robos de trigo y 62 cántaros de vino, o el maestro de Lorca

que recibía al año 50 robos de trigo y 40 cántaros de mosto. También

encontramos varios documentos de Cintruénigo de los siglo XVIII y XIX donde los

pagos de alquileres se especifican en cantidades de "robos de trigo, bueno

y de recivo"17.

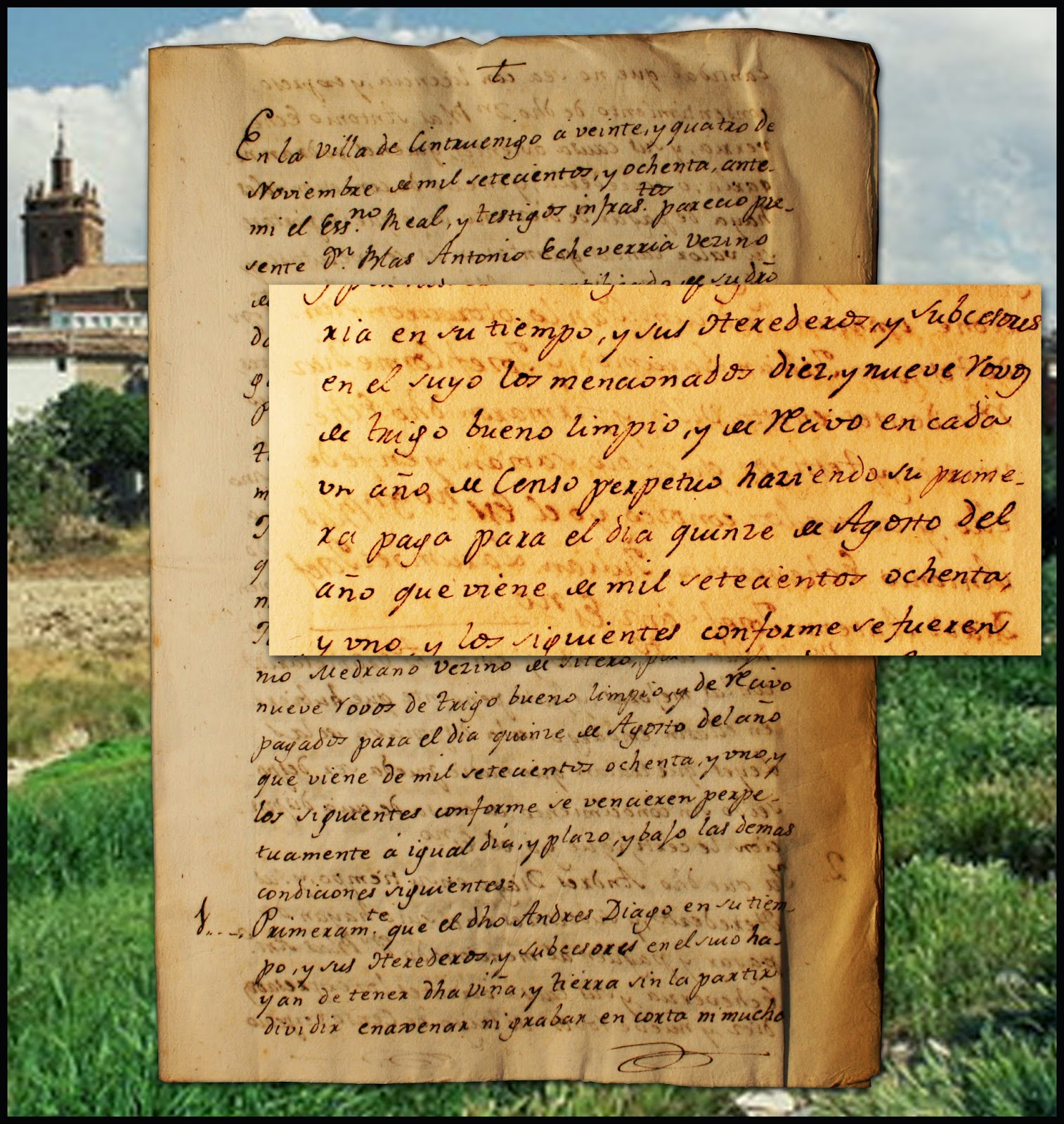

Figura 5: Documento de 1780, donde se especifica como moneda

de pago “19 robos de trigo”. (MAN, 2009/159/479)

También se

utilizaba esta medida en Teruel, donde en 1723 se deja en un testamento

"un robo de trigo de limosna" para las obras de la iglesia del El

Poyo del Cid18.

Así pues, las

medidas de trigo, generalmente expresadas en "robos" han sido

elementos corrientes en Navarra para el pago de impuestos, alquileres, pequeñas

compras o abono de ciertos salarios, cumpliendo perfectamente una función

monetaria hasta tiempos recientes.

Figura 6: Ficha de una hacienda peruana por valor de “Una arroba de

aguardiente”. Los indígenas recibían como moneda, en pago por su trabajo,

aguardiente medido en arrobas (hacia 1880).

La Hacienda Letona data

de inicios del siglo XVII, y su primera propietaria fue doña Isabel Junco y

Estrada. La familia poseía, según su inventario, dos originales de Rubens, un piano de cola, un violín Stradivarius, una colección

de esmeraldas, finos tapices en las paredes, el quirófano más moderno del sur

del país; una mesa siempre surtida de la mejor comida que los cocineros y reposteros

europeos podían cocinar.

Doña Leonor de Costilla y

Gallinato donó las plantaciones de azúcar de caña a los jesuitas, pero tras la

desamortización de Godoy fue confiscada

por el gobierno, y descendió su productividad, pasando en condiciones ruinosas

al gobierno de la república en 1821. El gobierno republicano se lo vendió a un

empresario argentino llamado Bartolomé Arroz, a quien sucedió su hijo Antonio

que murió en Europa dejando la hacienda en manos de su viuda, quien se volvió a

casar después con el doctor Lázaro Letona de El Salvador, a cuya época

pertenece la ficha o token que se ilustra.

El edificio donde se

ubicaba la hacienda ha sido recientemente restaurado y actualmente es la sede institucional de la

Dirección Regional de Cultura Apurímac.

El almud de

café en Puerto Rico.

Tras la

incorporación de los países Iberoamericanos al sistema métrico decimal a

mediados del s. XIX, muchas medidas

premétricas se han mantenido vigentes

hasta la actualidad19. Entre ellas cabe destacar el almud, antigua

medida de capacidad de origen medieval, que como se indicó anteriormente

equivalía en Navarra a un dieciseisavo de robo o a ocho celemines. La palabra

almud deriva del árabe "almudd" que a su vez se basa en el antiguo

"modium" romano. En Canarias, hasta comienzos del siglo XX de pagaba

"de maquila" el trabajo de los molinos, es decir medio almud por

fanega, y una fanega de trigo en Canarias pesaba unos 60 Kg. y equivalía a 12

almudes. En Blesa (Teruel) la "maquila" era de 3 almudes por talega.

Con estas costumbres está relacionado el "urundiru" vasco20, o "dinero de harina", impuesto o

tasa municipal abonada por los campesinos de Vitoria al concejo de la ciudad,

desde el s. XIV al XVIII. En origen, los labradores que llevaban a moler y

pesar la harina al molino de la ciudad, estaban obligados a pagar por este

servicio una cierta cantidad de harina. Al monetizarse esta tasa, se sustituyó

por una cantidad de dinero que se denominó "dinero de harina".

Figura 7: Almudes y fanegas de café de Cuba, Puerto Rico y

Venezuela.

Tanto el robo

como el almud son cajones de madera de forma cúbica, mientras que el robo y el

medio robo suelen llevar asas para facilitar su manejo, el almud no las lleva

debido a su pequeño tamaño (unos 17

cm. de lado). Es frecuente que este cajoncito esté

dividido por un tabique transversal, de forma que por un lado mide la capacidad

de un almud y por el opuesto la mitad.

Figura 8: Almudes de papas en Chile.

El almud se

utiliza todavía en algunas zonas de Chile para medir grano, papas, zanahorias e

incluso marisco, así como en algunas zonas rurales de Iberoamérica, como en el

departamento de Santa Cruz de la

Sierra, en Bolivia, en Guatemala donde equivale a un peso de 22.7 Kg.; en Méjico donde

todavía se usa el almud de maíz con una capacidad de 7.6 litros21, o

en Colombia, donde era una medida corriente hasta hace poco tiempo. Pero donde

esta antigua medida mantiene oficialmente su vigencia, es como unidad de

capacidad para medir el grano de café en Puerto Rico. La legislación portorriqueña define el almud como una medida

de capacidad que equivale a dos decalitros o veinte litros22. En la

región andina, antes de la introducción del Bolivar de plata como unidad

monetaria, circulaban todo tipo de monedas extranjeras y fichas o tokens23,

también en los paises del Caribe, durante el siglo XIX escaseó la moneda

menuda, sobre todo en Cuba y Puerto Rico, donde se dio una deficiente circulación

monetaria. En estos países, las haciendas y plantaciones establecieron sus

propias tiendas o comercios ("tiendas de raya")24

emitiéndose numerosas fichas o tokens que servían como medio de pago para los

asalariados, con los cuales podían adquirir productos en las tiendas de la

correspondiente hacienda25. De esta forma, se acuñaron numerosos

tokens, con valor expresado en almudes26, que habitualmente se

incluyen en la bibliografía numismática27 y que cumplieron una

función de auténticas monedas, si bien con una circulación local. Estas fichas,

que expresan originalmente cantidades de café28, proliferaron

especialmente en Puerto Rico entre los turbulentos años de 1880 y 190029,

y vienen a revivir el tradicional uso de

la "moneda de la tierra", tradicional en la América precolombina30,

donde por ejemplo las semillas de cacao fueron utilizadas como moneda en

Guatemala y sur de Méjico hasta fechas relativamente recientes, moneda que

mereció el siguiente comentario de Pedro Mártir de Anglería: "¡Oh, feliz

moneda, que proporciona al linaje humano tan deliciosa y útil poción y

mantienes a sus poseedores libres de la infernal peste de la avaricia, ya que

no se te puede enterrar ni conservar mucho tiempo!"31.

Figura 9: Recolección de trigo según un manuscrito medieval.

Notas:

1 Opitz (2000).

2 Einzig

(1949).

3 Eyo (1979).

4 Documento de

una compra de los monjes del Monasterio de Leyre. Año 1048. Martín Duque, 1983.

Doc. 44, pp. 76-77.

5 Documento de

venta de un huerto al Monasterio de Irache. Año 1061. Lacarra, 1965. Doc. 21,

pp. 29-30.

6 Documento de

venta de unas tierras en San Millán de la Cogolla. Año 932.

Ubieto, 1976. Doc. 20, p. 32.

7 Documento de

compra de una heredad. Año 1067. Martín Duque, 1983. Doc. 81, p. 123.

.

8.Kula

(1980).

9 Boletín

Oficial de Navarra, 1997, nº65 de 30/05; 1998, nº 59 de 18/05.

10 El

"arrobo", convertido después en "robo" en Navarra, es una

derivación temprana de la "arroba", vocablo derivado del árabe

"Ar-roub", que significa un cuarto, y es una medida tanto de

capacidad como de peso, que a finales

del siglo XVI equivalía a unos 11.3

Kg. o 22.7 litros. La abreviatura de este término

"@", utilizada por vez primera en Sevilla en 1536, es actualmente muy

popular mundialmente, por su utilización en internet.

11 Donación de

Sancho Garcés Abarca de los censos de la villa de Apardués al monasterio de

Leyre. Año 991. Martín Duque, 1983. Doc. 12, pp. 27-29. Censos de los mezquinos

de Adoain en 1033. Ibid. Doc. 25, pp. 55-56.

12 La pecha, es

la renta anual que los campesinos debían pagar al rey o al señor del lugar:

Pecha anual de los vecinos de Agorreta en 1192, 6 sueldos y 6 robos de avena;

Pecha de los vecinos de Akerreta en 1280, 39 sueldos, 9 cahices y 3 robos de

cebada o avena; Pecha anual de los vecinos de Aldaba en 1280, 2 robos de trigo,

2 de cebada y otros dos de avena; Pechas de Cizur Mayor. Año 1341 (Munita,

1984. Doc. 58, pp. 162-168); Forma de medir los robos del censo de Arellano con

el medio robo. Año 1356 (Lacarra y Martín Duque, 1986. Doc. 508, pp. 274-276);

Censo de 40 robos de trigo en Dicastillo. Año 1386 (Ibid. Doc. 538, pp.

352-355); Censo de cuatro robos de trigo

al año en Learza (Ibid. Doc. 544, pp. 372-378); Pechas de los labradores

de Arístregui en 1427, diversas cantidades en cahices y robos de trigo, cebada

y avena; Pechas de la villa de Arellano en 1511, 5 cahices, un robo y un

cuartal de trigo....

13 En Sangüesa

entre 1363 y 1364 se realizan préstamos, por parte de comerciantes judíos, de

cantidades de libras de carlines y robos de trigo, con plazos de amortización

comprendidos entre 6 y 7 meses (Carrasco, 1988).

14 La principal

fuente de información para conocer los salarios de los maestros de los pueblos

de Navarra a mediados del siglo XIX, es la monumental obra del pamplonés

Pascual Madoz (1845-1850).

15 En esta época

era frecuente que el maestro desempeñara también el puesto de secretario

municipal o de sacristán.

16 Arano, Aras,

Cabredo, Castillonuevo, Ganuza, Güesa, Echagüe, Erdozain, Erro, Etayo, Igal,

Ilurdotz, Irotz, Irurozqui, Izagaonda, Izal, Izalzu, Lapoblación, Lazagurria,

Leache, Legaria, Lerga, Lérruz, Madoz, Marañón, Metauren, Monteagudo, Mues,

Murieta, Olejua, Ollo, Ollobarren, Orisoain, Salinas de Oro, Sansol,

Satrústegui, Tirapu...

17 Alfaro et

al., 2001.

18 Archivo

Diocesano de Teruel. El Poyo Secc.I doc. 3 f.171 (En www.iespana.es/elpoyodelcid/

IGLESIA.)

19 Cortés y

Ramírez (1992).

20 Díaz (1998).

21 Aguirre et

al. (1998).

22 Junta de

Salario mínimo de Puerto Rico. 14-Marzo-1967.

23 Cartay (1988).

24 Scarano

(2000).

25 En Puerto

Rico, del medio millar de haciendas existentes a finales del siglo XIX,

emitieron tokens más de un centenar, asi siempre con elo valor expresado en

almudes.

26 Se emitieron

diversos valores expresados en almudes: 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y 1/4, 7,

8, 9, 10, 12 y 1/2, 20, 25, 40 y 50 almudes.

27 Gould &

Higgie (1962).

28 Las haciendas

de Margarita Magraner y Salvación, en Lares, al norte de la isla, llegaron a

acuñar piezas con valor de una y dos fanegas.

29 Vaiá (1980).

30 Beltrán

(1997).

31 Citado por

Herskovits (1954), p. 197.

Bibliografía:

Aguirre-Arenas, J., M.

Escobar-Pérez & A. Chávez-Villasana, 1998.

Evaluación de los patrones

alimentarios y la nutrición en cuatro comunidades rurales. Salud Pública

Mex. 40: 398-407.

Alfaro, C., C. Marcos &

P. Otero, 2001.

Dinero exótico.

Mº

Educación, Cultura y Deporte, Madrid: 95 pp.

Beltrán, A., 1997.

Introducción al

estudio de la moneda hispanoamericana. Gobierno de Aragón.

Carrasco, J., 1988.

Aproximación al mercado

monetario de las villas navarras del Camino de Santiago: Sangüesa (1362-1364). An. Est. Mediev. 18: 337-347.

Cartay, R., 1988.

Los precios de los alimentos

en la región andina (1855-1955). Emeritense. Rev. Electrónica de Historia

nº 2. Univ. de los Andes, Mérida (Venezuela).

Cortés M.E. & F.P.

Ramírez, 1992.

Rescate de las antiguas

medidas mexicanas. Bol. Soc. Mex. de Física 6(1): 4-11.

Díaz, J.R., 1998.

"Urundiru, que queryan

desir dinero de harina". Acerca de una imposición medieval de la ciudad de

Vitoria sobre los labradores de las aldeas de su jurisdicción. Sancho el Sabio 9: 155-160.

Einzig, P., 1949.

Primitive money in

its ethnological, historical and economic aspects. Ed. Eyre & Spottiswoode.

Londres: 517 pp.

Eyo, E., 1979.

Nigeria and the evolution

of money. Centr. Bank of Nigeria.

Lagos: 117 pp.

Gould, M. & L.W. Higgie,

1962.

The money of Puerto Rico. Racine, Whitman: 83 pp.

Herskovits, M.J., 1954.

Antropología

económica. Estudio de economía comparada. Fondo de cultura económica.

México: 522 pp.

Kula, W., 1980.

Las medidas y

los hombres. Ed. Siglo XXI.

Lacarra, J.M., 1965.

Colección

diplomática de Irache I (958-1222). C.S.I.C. Univ. Navarra. Pamplona: 340 pp.

Lacarra, J.M. & A.

Martín Duque, 1986.

Colección

diplomática de Irache II (1223-1397). Inst. Príncipe de Viana.

Pamplona: 633 pp.

Madoz e Ibáñez, P.,

1845-1850.

Diccionario

geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid. 16

volúmenes.

Martín Duque, A.J., 1983.

Documentación

medieval de Leire (siglos IX a XII). Inst. Príncipe de Viana.

Pamplona: 573 pp.

Munita, J.A., 1984.

"Libro

Becerro" del Monasterio de Sta. Mª de la Oliva. Colección

documental (1132-1500). Eusko Ikaskuntza. San Sebastián: 327 pp.

Opitz, Ch.J., 2000.

An Ethnographic

study of the Traditional Money. Ed. First Impr. Ocala,

Fl. USA:

411 pp.

Scarano, F., 2000.

Labor and Society in the

Nineteenth Century. www2.bc.edu/~cashmaja/Courses_2000/Scarano.

Ubieto, A., 1976.

Cartulario de

San Millán de la Cogolla

(759-1076). Anubar. Valencia: 414 pp.

Vaiá, D., 1980.

Plantation tokens of Puerto Rico. Vantage Press. N.Y.: 71 pp.

Otras publicaciones posteriores del autor sobre este tema:

Monedas de

trigo y harina. (Septiembre, 2003) Eco

Filatélico y Numismático 59(1111): 43-44.

El trigo como moneda en Navarra.

Eco Filatélico y Numismático (Enero, 2010), 65(1181): 46-47.