El dinero del mar I: Caparazones de

tortuga y dientes de delfines y cachalote. Artículo

publicado en “Eco filatélico y numismático” (Septiembre 2020) 76 (1298): pp.

47-49.

Miguel Ibáñez Artica

El mar ha constituido la despensa de

la humanidad desde sus primeros tiempos, cuando poblaciones de las especies de Homo sp. se asentaron en zonas del

litoral, preferentemente cerca de las desembocaduras de los ríos, donde la

productividad marina es más elevada por el aporte de nutrientes arrastrados por

las aguas dulces, y mediante el marisqueo principalmente de moluscos

gasterópodos (caracolillos) y lamelibranquios (mejillones, ostras, almejas...)

estas poblaciones encontraron un importante suplemento dietético, tanto en

proteínas como en oligoelementos esenciales.

Las pruebas de estos asentamientos,

que en ocasiones se prolongaron durante varios milenios, las tenemos en los

depósitos de conchas denominados concheros que pueden encontrarse en las cuevas

situadas cerca del litoral en el Cantábrico (Mazaculos en Asturias, Cobrante y

Portillo en Cantabria, Santimamiñe en Vizcaya, etc...) y en otros lugares a lo

largo de las costas de todos los continentes (Fig. 1).

Figura 1.- a: Conchero al sur de Puerto Deseado en Argentina; b: Gigantesco conchero de varios kilómetros de longitud y decenas de metros de altura en el Parque Nacional del Banco de Arguin, Mauritania. (Fuente Wikipedia).

Cabe suponer

la atracción que los primitivos

habitantes de la costa en todas las regiones del Planeta tendrían por las

conchas encontradas en la playa, tanto por sus características visuales de

formas y colores, como por la suavidad de su tacto. Podemos suponer que en una primera

fase, los colgantes realizados con estas conchas tendrían un significado de

prestigio y poder para quien las portaba, y tal vez pudieron llegar a

convertirse en una importante seña de identidad, como parece indicar el hecho

de que fueran depositados en las tumbas de sus propietarios. Por supuesto que

en las zonas del interior estas conchas tenían aún más valor, pues eran objetos

nunca vistos en la naturaleza, y por tanto fabricados por los dioses (tal como

se consideran las monedas conchas “Ndap” en la isla Rossel y en otras zonas de

Este papel de elementos valiosos o

sagrados se transformó en una función monetaria, no de tipo económico en

sentido estricto. En una primera fase estas “monedas” sirvieron para comprar

una vida humana, cono el “dinero” de la novia para comprar una esposa, o la

“moneda” de sangre para compensar a los familiares de una víctima de homicidio.

Estas funciones de algunas “monedas concha” todavía siguen vigentes en pleno

sigo XXI en algunas zonas del Pacífico (Fig.

2) (1).

Figura 2.- a y a’: Entrega del

“dinero de la novia” en Malaita (Islas Salomón: To'abaita Authority for Research & Development); b: Entrega de

“dinero de sangre”, familiares de un fallecido por homicidio reciben dos monedas concha de los representantes

del pueblo donde ocurrió la muerte, que expresan su pesar, y piden disculpas a

los compañeros del fallecido entregándoles dos “tafuliae”. De esta forma ambas

comunidades se comprometen a mantener la paz dejando que la ley siga su curso.

(Solomon Star, edición del miércoles,

26 de octubre de 2011).

Estos objetos elaborados a partir de

las conchas de moluscos no son los únicos que tienen un origen marino,

trataremos en primer lugar de aquellos elementos de uso monetario cuya materia

prima procede de vertebrados, como reptiles y mamíferos marinos.

En el caso de los reptiles,

encontramos varios objetos de uso monetario elaborados a partir de la especie Eretmochelys imbricata

L. 1766, que recibe el nombre vulgar de “tortuga carey” (Fig. 3g). Se trata

de una especie cosmopolita que presenta dos subespecies, una en el Atlántico y

la otra en el Pacífico, y se supone que puede vivir unos 50 años. Dada la

sobreexplotación que a lo largo de la

historia ha sufrido este animal marino, desde 1996 está incluida en el listado

de “especies en peligro crítico de extinción”.

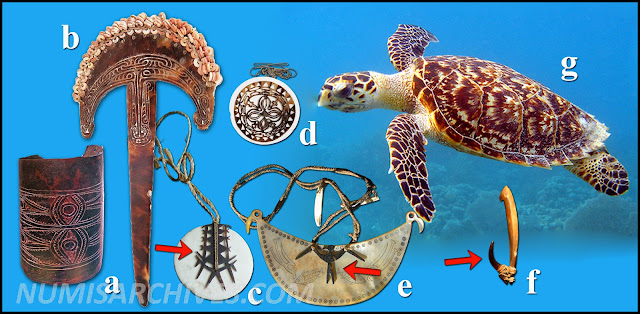

Figura 3.- Objetos de uso

monetario elaborados a partir del caparazón de la tortuga carey; a:

brazalete utilizado como “dinero de la novia” en la provincia de Nueva Bretaña

(Papúa-Nueva Guinea); b: espátula ceremonial de las Islas

Trobriand (Papúa-Nueva Guinea); c: “Tema” de la isla de Santa Cruz

(Islas Salomón); d: “Dala” o “Kap kap” de Malaita o Guadalcanal (Islas Salomón);

e:

“Dafi” de la isla de Malaita (Islas Salomón) representando un pájaro

fragata atacando a un bonito; f: anzuelo de Papúa-Nueva Guinea. (a y f:

MAN, Madrid; b y d: Quay Branly, París; c

y e: colección privada).

En

la provincia de Nueva Bretaña (Papúa-Nueva Guinea) se utilizan como moneda unos

brazaletes denominados “Navoi”, elaborados con el caparazón de la tortuga carey

(Fig. 3a), y también en las Islas

Trobriand, se emplean como moneda para adquirir bienes y como regalo en la

ceremonia del “Kula”, unas decoradas espátulas de aspecto característico

denominadas “Bosu” o “Potuma”, en muchos casos fabricadas con caparazón de

tortuga (Fig. 3b) utilizadas para

tomar la cal que se mezcla con el betel para masticar.

Además,

fragmentos recortados de carey son utilizados como elementos complementarios en

adornos y utensilios que sirven como moneda y que podemos catalogar como

“monedas cocha”, por ejemplo en los “Tema” de la Isla de Santa Cruz (Fig. 3c), los “Kap kap” (Fig. 3d) y los “Dafi” de Malaita (Fig. 3e), en las Islas Salomón. En

ocasiones la figura recortada de concha de carey presenta la silueta de un ave

marina, la fragata pelágica (Fregata

minor Gmelin, 1789), animal que con sus chillidos indica a los

pescadores donde se encuentran los cardúmenes de peces. Por este motivo se

venera y respeta a esta ave marina que aparece representada en las valiosas

monedas concha, tanto en la de forma circular denominadas “Tema” y utilizadas

en la isla de Santa Cruz, como en las “Dafi” de Malaita utilizadas también como

adorno de manera exclusiva por los hombres(2).

Finalmente, los tradicionales

anzuelos elaborados con conchas recortadas, presentan la aguda punta tallada en

caparazón de carey. Estos anzuelos sirven también como monedas (Fig. 3f).

Con respecto a los mamíferos marinos

podemos considerar dos grandes grupos, por una parte los dientes de varias

especies de delfínidos, principalmente el delfín manchado tropical (Stenella attenuata Gray, 1846), el delfín acróbata de hocico largo (Stenella longirostris Gray, 1828),

así como de las pequeñas

marsopas, que son utilizados para elaborar ornamentos en forma de cintas para

colocar en la cabeza o el cuello como el “I’a’afu”, antaño utilizado como moneda en el norte de Malaita (Fig. 4a).

Los dientes de delfines y marsopas se han venido

utilizando en las Islas Salomón como “dinero de la novia” y en pagos rituales

de fiestas funerarias, y de cada delfín capturado se obtienen unos 120 dientes.

La protección de estos cetáceos marinos ha provocado algunos problemas, y

aunque en el año 2000, en Malaita

existían cinco poblaciones especializadas en la pesca de delfines, que obtenían

unos cien mil dientes al año, tras llegar a un acuerdo para cesar las capturas,

en el año 2013 la aldea de Fanalei volvió a las actividades depredadoras,

capturando ese año más de 1600 delfines para obtener los preciados dientes.

Figura 4.- a:

Cinta elaborada con dientes de delfín “Barulifai’a” (Malaita, Islas Salomón)

(Colección del MAN, Madrid); b: “Tabua” y c: collar de dientes de

cachalote (Islas Fiji); d: sellos postales de Fiji con la

representación del “tabua”; e: moneda de 20 céntimos de Fiji.

Otra moneda tradicional, en este

caso elaborada con los grandes dientes de los cachalotes, es el “Tambua”, que

se utilizaba como moneda en el siglo XIX para grandes transacciones, y cuando

un joven busca una esposa, la solicitud debe estar acompañada por un diente de

cachalote, y su aceptación establece el contrato de matrimonio con un papel

simbólico similar al de nuestro anillo de compromiso. Esta “moneda” tradicional

de las Islas Fiji figura en algunos sellos (Fig.

4d, d’) y monedas (Fig. 4e).

El cachalote en la actualidad está

incluido en la lista de especies vulnerables, por lo que el comercio de estos

dientes es muy limitado y sometido a restricciones. En mayo del 2017, el

gobierno de Nueva Zelanda devolvió 148 de estos dientes a las autoridades de

Fiji, tras haber sido incautados en la frontera (Fig. 5).

Figura 5.- Devolución de 148

“tabua” incautados por el gobierno de Nueva Zelanda a las autoridades de

Fiji el 29 de mayo del 2017 (RNZ, Radio

Nueva Zelanda; imágenes del Gobierno de Fiji).

Notas:

(1) Las monedas más

antiguas: “moneda de sangre” y “moneda de la novia”. Eco Filat. y Numism. (Noviembre,

2007), 63(1157): 44-46.

(2) La pesca del bonito en una premoneda de

las Islas Salomón. Eco Filatélico y Numismático 71(1244)

(Octubre 2015): pp. 48-49.

http://www.fesofi.es/wp-content/uploads/2015/09/25.jpg